“引起療救的注意”

——讀寂然小說《救命》

一 、“難以叙述”的“澳門故事”

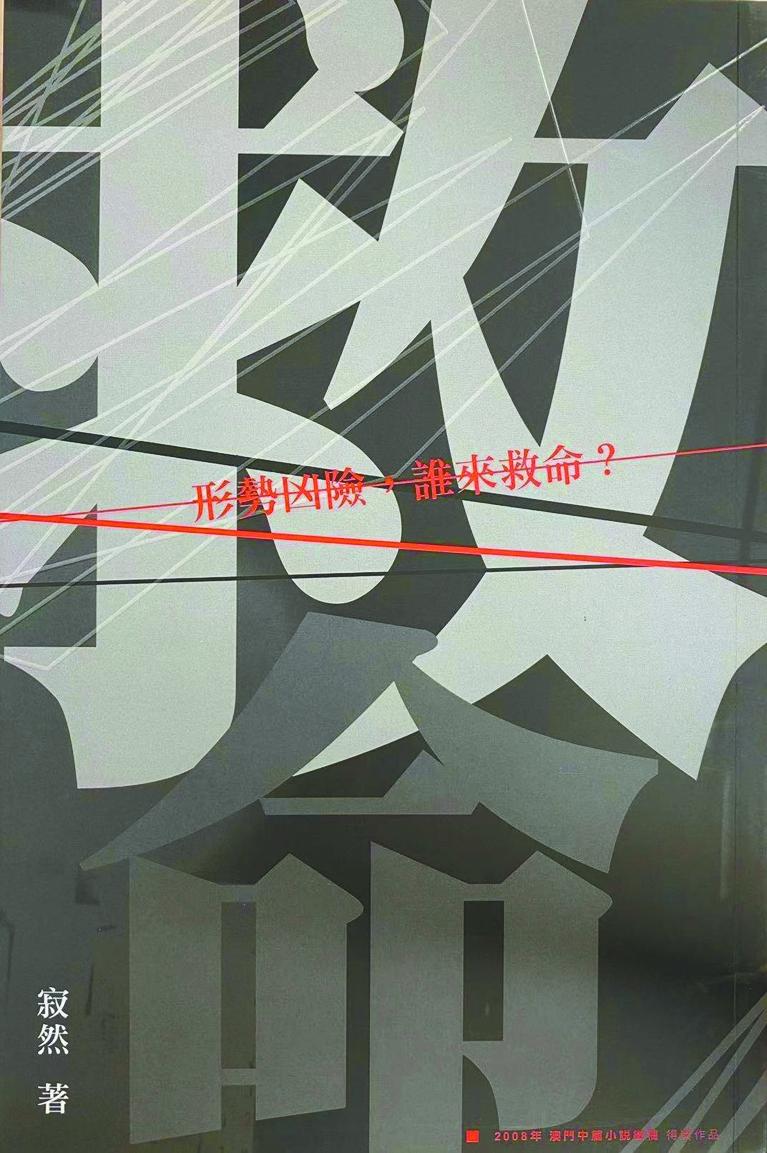

“澳門中篇小說徵稿”始於二○○八年,至今已由澳門日報出版社出版了十七部獲獎作品。在首屆獲獎的六部作品中,寂然的《救命》①或許是“最難”概述的,因爲他對“小說”的虛構特性作了頗具個性的探索。

小說由三個既獨立又綴連的故事組成。第一個故事是一篇名爲《大人物》的小說,這篇“小說中的小說”又由兩個小人物對大人物的“小說”寫起。“小說”在中國古代,是一個與“正史”相對的概念:“小說家者流,蓋出於稗官,街談巷語,道聽途說者之所造也。”兩個小人物之所以興趣盎然地談論着“大人物”,皆因其中一個“道聽途說”了“大人物”的“秘密”。可以說,寂然一開始便成功地將他的澳門故事虛化到極致。緊接着,一封奇怪的、內容未知的匿名信,在一夕之間讓大人物身敗名裂。大人物不斷地向別人解釋這“一切都是誹謗”,卻又在其母親的病床前懺悔,還收到了一疊偷拍他殺人時的照片,但這個殺人的情景只在大人物的夢境出現過。在真假轉換之間,大人物因極度恐懼而死,《大人物》戛然而止。

《救命》的第二部分,講的是“小說中的小說”作者楊思仲的故事。這同樣是一個“不夠確定”的故事,縫隙在於何者爲現實,何者爲楊思仲的幻想。楊思仲因其全職作家的身份,被身邊的人認爲是“瘋了”,這使得他對自己的“存在”極其敏感。值得注意的是“小說對話”和“往事如煙”兩節,對讀可發現,現實世界或許並非一切如楊思仲所構築的那般。在“小說對話”一節中,編輯芷君揭穿了楊思仲用兩副完全相反的筆墨爲自己的小說《大人物》撰寫評論文章這一“不忠誠”的行爲,並勸導他“不要再浪費時間了,你還是面對現實,放棄寫作吧”。頗有意味的是,作者將此節命名爲“小說對話”,讓人不禁生疑,“對話”究竟是真實發生的,抑或只是在楊思仲腦海中模擬的“小說”情節?在“往事如煙”一節,作者採用第二人稱獨語體,揭開了楊思仲隱秘的心事。誰在對楊思仲說話?從內容推斷,很大可能是“清醒”的楊思仲在對“糊塗”的楊思仲說話。值得注意的是,清醒的楊思仲有一句對“你”所處的“現實”的指認:

現實還是要逼你投降,你寫作失敗了,你跟家人鬧翻了,你弟弟死了,你女友離開了,你,已經成爲一個不折不扣的多餘之人無用之人,活着,而不存渴望。

在這裏,家人、弟弟、女友都是楊思仲已遭遇的“現實”,唯獨編輯芷君所代表的報館要“封殺”楊思仲這一事件,不被包括在他的“現實”中,這並非“清醒者”的遺忘,恰恰證明了楊思仲與芷君的對話或許只是“糊塗者”的幻想。寂然用這個巧妙的細節,讓楊思仲成爲了一個“不可靠叙述者”,那麽,他眼中的世界何爲真假就無法輕下判斷了。小說因而再度虛化。

第三部分的故事,圍繞少女謝惠芳被校園暴力展開,它與第二個故事的直接關聯在於受虐者此前誣告了楊思仲對她的性騷擾,直接導致其丟了中學文史教師的飯碗,“被迫”成爲“全職作家”。相比於前兩個故事的“虛寫”,這個故事乍一看顯得“實在”得多,尤其是當中血腥場面的叙寫、被虐者極致的痛感體驗,都讓人感到毛骨悚然。這部分插入了一則新聞報道,報道的內容正是這起校園暴力的調查結果。在一般的小說世界裏,作爲亞文本的新聞是用來增加小說的現實感的,但這則新聞卻走向它的反面,給人一種荒謬錯訛之感。原因在於,多位受訪者的描述完全顛覆了平日人們對中學生的想像,讓人觸摸到青少年世界中那些醜陋暴戾的無意識。一個看似發生在校園裏的“真實故事”,內裏充斥了荒誕的動機、矛盾的邏輯和變形的人物,這種極端反人性的話語機制,當它通過被當作“明日希望”的中學生言行來承擔時,爲人們究竟應採取何種態度來“叙述”這個故事帶來了倫理難題。

一篇名爲《大人物》的小說、一位極度敏感的作家和一起校園暴力事件,是寂然書寫澳門的“物件”,如前所述,這是一個“難以叙述”的故事。我們不禁要問,作者爲何要設置重重障礙?撥開叙事的迷霧,他想表達什麽?小說結尾名爲“結局與罅隙”,在這裏,作者再次展現了他對後設小說的痴迷,通過小說的最後一句話“全書寫於二○○一年至二○○八年之間,在時代的罅隙中”,將楊思仲、“他”和《救命》的隱含作者關聯起來。這句話至少可引伸出兩個疑問,其一是小說“書寫”的跨度長達七年,在這七年當中,有那麽多的“澳門故事”湧現或流失,作者爲何只選擇了這三個?其二是小說是在“時代的罅隙”而非“時代的正面”中産生,是否因爲作者缺乏直面時代的勇氣?我想,這兩個問題可以合二爲一,那就是,作者如何理解、想像、建構他眼中的澳門。澳門自一九九九年回歸中國、二○○二年開放賭權、二○○三年開放內地遊客自由行以來,城市變化的速度超乎想像,一個最直接的觀感,是新澳門打破了舊澳門那種單一的社會結構,一躍而爲金光閃閃的“色慾都市”。都市的故事何其多,真教人眼花繚亂,給有意“描摹世情”的寫作者帶來了意想不到的困難。澳門如一個碎了的玻璃球,每個人只能撿拾其中的一塊碎片,卻看不清它的全貌。“罅隙”一詞恰恰表明“完整”觀察澳門的不可能。作者由此表達的是對快速變換的澳門的某種“困惑”。在小說的“結局”中,那個寫作《救命》的“他”這樣評價自己的作品:整篇小說找不到真正重點,而時代已走得太快,整篇小說無法流露出快樂的氣息,失望加上絕望,寫下去是悲劇,不寫下去也是悲劇。生活在時代的罅隙,誰都沒有辦法構築一幅完整的澳門圖景,“難以叙述”的背後,是一座難以捕捉的城市。

二、理想主義者的悲歌

儘管這是一個碎片化的澳門,但顯然,作者對澳門並非沒有自己的看法。無論是在小說中還是在小說內部的其他亞文本中,幾乎所有的人物都對自己的生存環境有着切身的體認,他們不約而同地批判這座養育他們的城市——環境與人的張力由此凸顯。小說取名爲“救命”大有深意。澳門造成了人的病態和異化,他們在不同的場合呼喊“救命”:大人物臨死前的呼救、少女在遭遇小×性侵時發出“短促的尖叫”、受虐時的謝惠芬等等。然而,在衆多人物序列中,楊思仲似乎沒有喊“救命”,相反,他不只一次産生了强烈的尋死念頭。“自殺”與“救命”的悖論,啓示着讀者去思考:在澳門,喊“救命”的人是誰?誰最有可能選擇自我了結?誰會是救人者?解開這一連串的問題,需要對楊思仲這一人物形象進行分析。

楊思仲是整部小說唯一存在於三個故事單元中的人物(儘管他以不同的“形態”出現),因此他是小說中無可爭議的主要人物。在家人看來,他遊手好閑;在報館看來,他走火入魔;在女友看來,他有被害妄想症。“對理想的堅持,潛伏着對生活的放棄”,楊思仲在理想與現實的夾縫中,痛苦地尋求自我價值。他的悲劇不在於文學創作本身,而在於寫作、尤其是有責任感的寫作,在澳門不僅是一項速朽的事業,而且是一項不能激起任何回應的自我娛樂化活動。小說通過楊思仲的遭遇,側面反映了澳門文壇生態。他的寫作風格,可由其創作的《大人物》窺得一二:他着迷於對多面人性的探討,寫作主題有强烈的現實批判導向,創作技法有鮮明的實驗色彩,這種創作特色決定了楊思仲既不願作時代的“應聲蟲”或“百靈鳥”,也不滿足於寫一齣鬧哄哄的“啼笑因緣”。但是,楊思仲將他的作品投遞給了澳門的報紙,可想而知,在大衆傳媒的視域下,他不僅不會是受歡迎的那一類作家,而且還充滿了未知的風險。楊思仲不可能不清楚他的創作風格和報紙媒體之間的張力,但文中交代,他似與該報有多年的合作關係,一個邏輯上說得過去的推論是,澳門報紙極有可能是澳門文學屈指可數的發表園地。在一個文學寄生於商業的環境裏,批判型作家如何立足?在一個只爭朝夕的城市中,先覺者如何自處?楊思仲的偏執、分裂和不斷清晰的尋死念頭,都成爲了時代的必然。但最後,饒有意味的是,那些發自本能呼叫“救命”的人,在澳門非死即傷,早已萌生自毀傾向的楊思仲,卻選擇以寫作對抗死亡,寫下一篇名爲《救命》的小說。小說的開端,叙述者自曝寫作念頭乃緣起於一把呼救的聲音……於是,我們便讀懂了這部小說關於“救命”與“自殺”的辯證法:在澳門,抑制不住地湧現出自毀傾向的人,可能恰恰是一個真誠的救人者,他們代表着社會的良知。

楊思仲這一人物形象,讓我想起了香港作家劉以鬯筆下的酒徒。酒徒有着和楊思仲相似的情感體驗:這是一個苦悶的時代,我想。每一個有良知的知識分子,都會産生窒息的感覺②。但是酒徒爲了“活下去”,對生活多少有着妥協,他寫了不少武俠小說和黃色小說,因此領到了不低的薪水,面對生活的失意,他幾乎日日呼酒買醉,爲自己編織了一個可供逃避的心理空間。但是楊思仲始終沒有背叛文學,他將文藝視作救命的事業;他也沒有一個暫時收容自己的角落,始終“睜了眼看”澳門。寂然塑造了一個格格不入的理想主義者形象,這個豐富立體的“澳門人”,是二十世紀八十年代以來,澳門小說人物長廊繼“銀彩”(林中英《重生》)、“奧戈”(廖子馨《奧戈的幻覺世界》)之後,又一重要收穫。

三、寂然與魯迅的文學相遇

魯迅曾在《我怎麽做起小說來》中說:“說到‘爲什麽’做小說罷,我仍抱着十多年前的‘啓蒙主義’,以爲必須是‘爲人生’,而且要改良這人生。……所以我的取材,多採自病態社會的不幸的人們中,意思是在揭出病苦,引起療救的注意。”③寂然的創作觀,或許受到了魯迅的影響。有意思的是,小說中的楊思仲,在小五時已閱讀了魯迅的《呐喊》,當老師讓他談談《呐喊》中他最喜歡的一篇和最不喜歡的一篇時,他這樣回答:

“我最喜歡的一篇是《狂人日記》,我覺得狂人的遭遇很慘,我讀這小說的時候,覺得狂人眼中的正常人都很恐怖,我也感受到那種恐怖,同時,我很喜歡狂人最後的呼籲‘救救孩子’,我想直到現在,我們還是要‘救救孩子’的。”

“對於魯迅先生的《呐喊》,我是每一篇都喜歡的,如果一定要談不喜歡的一篇,我會說是《阿Q正傳》,因爲這篇小說令我不舒服了很久很久,我覺得我們身邊有太多阿Q,這麽多年過去了,我們似乎沒有進步過。可是,魯迅先生爲什麽要把人們這麽壞的一面都寫出來呢?”

楊思仲提到魯迅《呐喊》中那些他“喜歡”與“不喜歡”的元素,都出現在了寂然的《救命》中,比如楊思仲身上的狂人氣質,比如小說第三部分對青少年校園暴力的揭露,暗合了《狂人日記》“救救孩子”的主題,再比如“小說中的小說”《大人物》裏的每一個人物都有其不爲人知的陰暗面。這或許表明,寂然的《救命》是一部向魯迅的《呐喊》致敬的文本。實際上,無論“呐喊”還是“救命”,都應如魯迅所言,是爲了“引起療救的注意”,小說承擔着批判社會和啓蒙民衆的功用。然則,不無諷刺的是,《救命》中那些揮之不去的“血腥”場景,在十年後的澳門非但沒有消失,反而在李宇樑的筆下幻化成一座“血色”的迷宮④——莫非這是小城病情加重的隱喻?

註釋:

①寂然:《救命》,澳門日報出版社,二○○八年。

②劉以鬯:《酒徒》,人民文學出版社,二○一八年,第一百五十七頁。

③魯迅:《我怎麽做起小說來》,《魯迅全集》第四卷,人民文學出版社,二○○五年,第五百二十六頁。

④李宇樑:《血色迷宮》,澳門日報出版社,二○一九年。

霍超群