回眸“海嶠儒宗”

十年前的八月七日,“海嶠儒宗”特展在

澳門藝術博物館開幕,老居民游文輝繪寫的利瑪竇畫像初現濠江,這是中國人最早創作的油畫之一,畫一位東西方樞紐式人物,令市民嘖嘖稱奇。

若論藝博館二十年間舉辦的哪個外國展覽與澳門關係最大、最有意義,我會毫不猶豫想到“海嶠儒宗——利瑪竇逝世四百周年文物特展”。

利瑪竇與中國的關係人所熟知。這位西方哲人的東來標誌着東西方文明開始新一波的摩盪。利瑪竇踏足中國的第一步就在澳門,踏足澳門的第一天在八月七日,“海嶠儒宗”在其身後四百年舉行,選擇八月七日開幕,是呼喚歷史,遙致紀念。

澳門有耶穌會,有利瑪竇中學,有利氏學社,與利瑪竇結下不解緣,故不能無“海嶠儒宗”。

這是一項意大利策畫的中國巡迴展,但在各展區都有些微調整。澳門展覽定名“海嶠儒宗”,由籌辦到舉行,前後不過十四個月,因為時間緊湊,不容鬆懈,各主辦方皆全力以赴,力促其成。我們是藉着二〇〇九年度威尼斯雙年展工作告一段落轉赴利瑪竇故鄉洽談的,當天是六月十日,距離翌年二月北京的首都博物館首展,實際只有半年多一點時間。中國內地巡展已基本敲定,但獲悉有此特展,認為是澳門人應該做也必須做的,立即付諸行動,萬幸有利氏學社的背書。

我們事先和利氏學社有良好溝通,學社社長萬德化神父是波蘭人,留着小鬍子,溫文爾雅,能說一口流利的普通話,對於表彰利瑪竇的特展充滿期待;加上學社的另一位成員呂碩基神父曾任利瑪竇中學校長,對利瑪竇充滿崇敬之情,在內內外外給予關照、支援,早期工作開展比較順利。呂神父還請來雕塑家黃家龍為利瑪竇塑像,以民政總署(現為市政署)及耶穌會的名義立於大炮台下的聖保祿學院舊址,另一座則立於崗頂聖若瑟修院內,此乃後話。

我們在利瑪竇的故鄉馬切拉塔和利氏特展策展人菲力蒲 · 米尼尼(Filippo Mignini)教授會面,他喜孜孜的跟我們述說特展在中國籌辦的情況,我們開門見山,提出希望特展能巡迴澳門;菲力蒲教授最初不置可否,似乎讓人感覺澳門在這個環節可有可無。但站在澳門市民的立場,既然認定這個展覽有相當價值,唯有向教授力陳利瑪竇與澳門的淵源。由於有利氏學社鋪墊在先,我們力爭在後,最後意方同意了。接下來就是談具體工作。

展覽依次在北京、上海、南京舉行,為方便文物運輸與報關,澳門選擇做尾站,在二〇一〇年的夏季,見縫插針,我們建議在八月七日這個富有紀念意義的日子開幕,菲力蒲教授也欣然同意。

教授向我們介紹意方展品籌集的情況,除了珍貴文獻、彝器,例如利瑪竇親筆簽名的耶穌會新生註冊表,還有吸眼球的文物藝術品,拉斐爾、提香的油畫,馬切拉塔全景,等等,涵蓋藝術、地理、科學、宗教等方面。外行看熱鬧,內行看門道,甚麼文化背景的觀眾都會找到自己感興趣的展品。

對澳門人而言,最感親切的莫過於利瑪竇畫像。作者游文輝因為奉教,隨同利瑪竇從澳北上。由於利瑪竇生前不喜畫像,這幅油畫是游文輝在利氏去世後第二天畫成,成為獨一無二的利瑪竇標準像,其權威性自不待言。此畫畫成四年後被送回意大利,由教會收藏至今,四百年來未曾返回中土。在藝博館展出時,有見於畫者是澳門居民,畫像成為特展的重心,布展規劃的同事在畫像前面的區間刻意高懸一層薄紗,娉娉裊裊,彷彿令展場籠罩了一絲神秘。

內地巡展以中西文化交流為主軸,中國展品側重顯現與利瑪竇同時代的中華文明與精湛的工藝水平,蔚為大觀;我們則考慮澳門是早期天主教在華傳播的據點,希望緊扣歷史背景,配合在本地徵集的展品予以闡釋,也是對內地巡展的補充。此舉得到各方支持,我們拜會了主教,澳門教會及主教府、檔案館、圖書館、博物館等機構以至私人均樂意借出文物為展品。尤得澳門仁慈堂博物館鼎助,借展甚眾,如《賈耐勞主教肖像》,賈耐勞早在隆慶二年(公元一五六八年)來澳傳教,期間創辦了仁慈堂、白馬行醫院,要比利瑪竇來華早十多年,可以延伸許多話題。

統籌展覽的同事翁譙,她花了大量心血規劃調整,期間廢寢忘食,甄選展品,事必躬親。我只向翁譙提出一個意見:盡力用好澳門的資源,努力營造有別於內地巡展;藝術顯現差異,策展亦然,最好做到同中有異,異中有同;挑選的每件澳門展品要考慮和利瑪竇特展的關聯性,不要離題,要經得起觀眾詢問。看來這方面效果還是可以的。同事們人同此心:若為省事,可以原封不動借展,但澳門角色何在?

我們還嘗試拓闊展覽意涵,所以聯絡何國慶先生,邀請台灣何創時書法藝術基金會借出利瑪竇中國友人的書法參展,徐光啟、湯顯祖、陳繼儒等科學文化鉅公的墨跡在澳門展開,吳國豪所撰《利瑪竇人際網絡中所見晚明書法活動》也為利氏的《交友論》下一轉語。

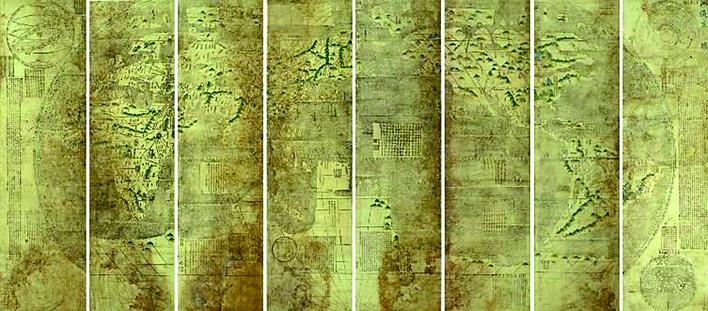

籌辦“海嶠儒宗”還有一個小插曲,菲力蒲教授與我們會面時興奮的說,他們將向中國遼寧省博物館商借《兩儀玄覽圖》展出,那是利瑪竇製作的第四版世界地圖,煌煌八幀,合為一套,天壤僅存兩件。言下之意是不啻球圖之珍。我們問可需要澳方效勞?教授說已透過本國大使館安排和遼博商談,我們亦樂見其成。可是,當在內地巡展,卻缺少了這重頭戲。鑒於其重要性,經徵得上級同意,我們立即聯繫遼博,邀請遼博參與澳門利瑪竇特展,並提供《兩儀玄覽圖》及傳世利瑪竇巨幅繪畫《野墅平林圖》作展品。時間緊迫,對遼博也構成壓力,時任民政總署管理委員會主席的譚偉文先生為表誠意,和藝博館同事專程去瀋陽拜訪馬寶傑館長,時在隆冬,三天四程飛機,就是為了這世界地圖。所以當《兩儀玄覽圖》在藝博館出現時菲力蒲教授既開心又安慰,一再詢問:“你們是怎樣借到的?我們和對方談了四個小時也沒談成。”我說:“兩館有聯絡,事情比較好辦吧。”

“海嶠儒宗”,十年一瞬,但須臾未離耳目,因為這位在東西方文化加持下成長為東西方樞紐式人物有其超越古今的研究價值,如同菲力蒲教授在《交友——西方、利瑪竇與中國》中所說:

我要介紹一下利瑪竇及其中國友人們提到的“友誼”的含義;其次,這次歷史的相遇有哪些顯著特點和主要成果;然後我想再介紹一下這種共同作為的結果,哪些東西從歐洲傳到中國?哪些東西又從中國傳到歐洲?我們即將分析和研究的這段歷史絕非尋常,它激勵着我們去思考這樣一個問題:歷史上的這一頁對今天的中歐關係是否還有影響?影響又有多大?在今天,它們還能引領着我們去實現哪些新的目標?

(二十年的藝術記憶 · 三)

陳浩星

(訂正:刋於本版(本月廿二日)之陸曦作品,題目應為:何坤先生造像。)