天下無山可弟兄

——譚植桓的山水畫創作

本來,想用楊萬里的詩句“滿目奇峰總可觀”來作文章的標題。楊詩有“霽天欲曉未明間,滿目奇峰總可觀。卻有一峰忽然長,方知不動是真山”句,用來形容澳門畫家譚植桓的山水畫似乎再恰當不過。然而,當譚先生將他的作品《天下無山可弟兄》長卷打開之時,那個畫上題字卻讓我改了主意——“天下無山可弟兄”,題籤者是書畫篆刻家韓天衡,字與畫相映,磅礴之意漲滿眼簾。

明代旅行家徐霞客壯遊天下,曾兩度登上黃山並讚嘆說:“登黃山天下無山,觀止矣”,又說:“五嶽歸來不看山,黃山歸來不看嶽”,譚植桓此幅《天下無山可弟兄》所繪者,正是黃山。

已經去了四次黃山,譚植桓說黃山真美,而且,每次去,景物皆不相同。不同季節,黃山顯露出的面目相差甚異。即便一日之內,雲蒸霞蔚,陽光雨露,也是瞬息萬變。《天下無山可弟兄》縱一米二八,橫近五米,是一幅大尺幅的設色山水,以潑墨法淋漓盡致地表現黃山的奇絕。長卷之故,氣勢浩大。畫面中最顯眼者,當數左側的猴子觀海,此巧石如猴蹲坐,靜觀雲海起伏,故得名。猴石形象生動,而猴石所在山峰被雲霧遮去了一部分。作者以留白、由淺至深的積墨法表現出了雲霧的輕盈縹緲與神秘莫測。

煙雲變幻是黃山可遇不可求的一道風景。四次去黃山,譚先生只見到兩次雲海,印象深刻。在此幅作品中,他着力表現黃山的巍偉險奇與雲霧繚繞,黃山的險峻與奇峰疊嶂,意境之闊朗也在畫中一一鋪陳開。說到黃山,他曾言:“去黃山寫生,人如在畫中——左顧右盼,前前後後,隨處轉身,任何角度都是可繪之景。”

回澳門後,他依寫生草稿加上黃山的景物留在腦海中的印象二度創作了這幅黃山風景。韓天衡題籤之“天下無山可弟兄”,既說出了黃山景物的獨一無二,也讚美了譚植桓的筆墨功力。

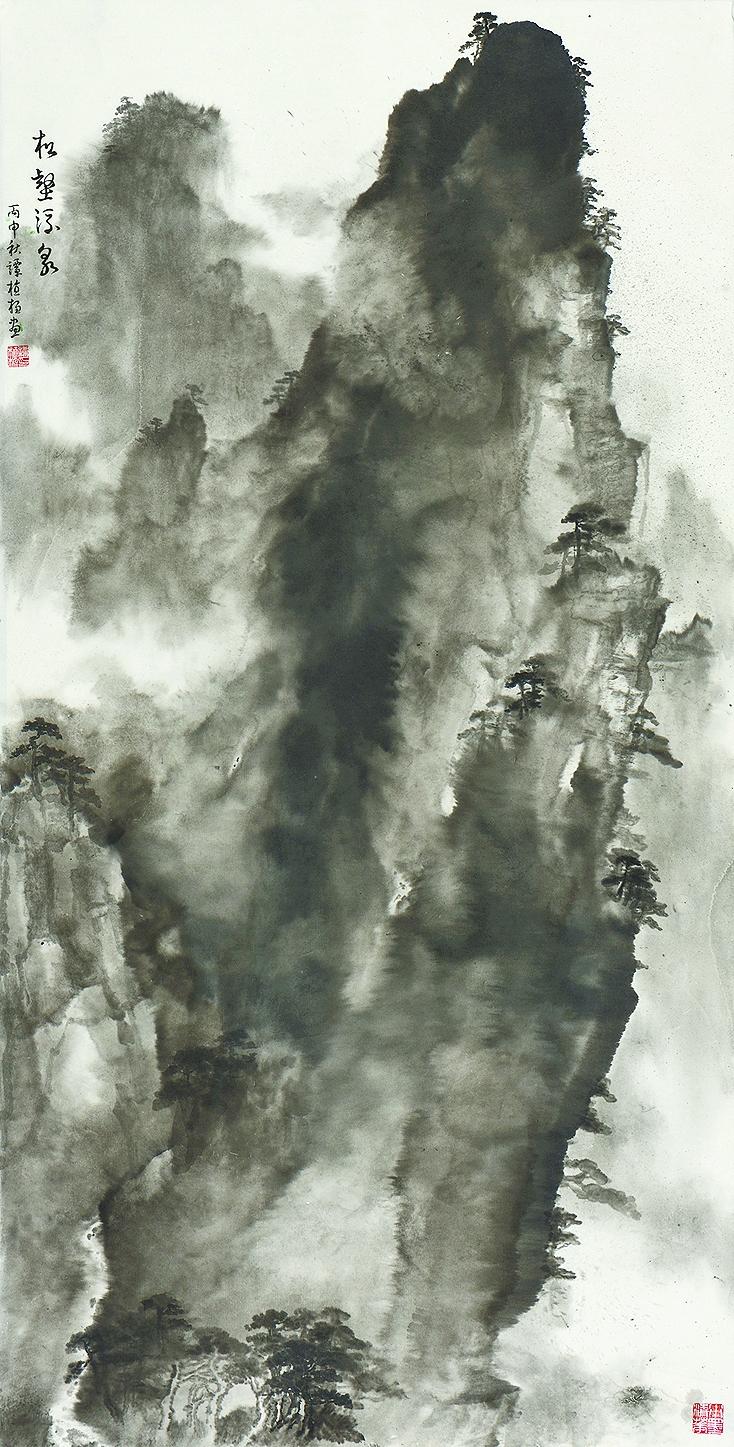

譚植桓的山水畫作一向被認為氣勢不凡,以此幅為例,用以水破墨、以墨破水之破墨法,來表現黃山的危峰深壑,奇松怪石與煙嵐浮動,筆墨潑放淋漓,縱橫磊落。以積墨法表現山的陰陽向背,坡巒的綿延起伏,雲霧的神出鬼沒卻又一脈相通,以墨的深淺濃淡造境,表現出了山巒前、中、後的層次,遠近厚重簡淡表現雲煙的疏密,放而不亂;處理松樹的手法則相當細膩,以濃淡墨表現出松樹的秀麗。在他的另兩幅寫黃山的作品《雨過泉聲》與《松壑流泉》中,潑墨之法一樣被他運用得得心應手,墨分五色在此也有很好的表達——山、雲海、飛瀑,我們既能從中見到如米氏雲山般的“信筆作之,多煙雲掩映,樹石不取細意,似便已”,又在傳統的基礎上有所創新,潑墨更為大膽放縱。

在譚植桓作品中,也有《峰高雲騰》那樣的純以焦墨皴法表現山石﹑峰巒和近處樹林的肌理,淡乾墨側筆而畫,表現山石峰巒的蒼然之意。當然,這類作品在譚植桓的山水畫中當算少數。

王原祁曾在仿古山水冊自題中說起倪瓚的山水:“一樹一石皆從學問性情流出,不當作畫觀。”蘇法融先生曾跟我提起說,譚植桓的山水畫是澳門畫山水畫中的佼佼者,只是他為人低調云云。譚先生是澳門藝術界公認的好人,他對朋友甚至陌生人都滿懷善意,得助人處皆助人,而在藝術創作上,他的這種虛懷若谷,不計個人得失的豪氣也表現在筆墨之上。

明人周履靖在他的《畫海會評》中曾有一句有點過於絕對的評論:“繪畫之宗,山水居首。”讀者未必以為然,但是,五代四大家,南宋四大家,元四大家、明四大家,清代的四王、四僧,都是以畫山水名天下的,歷代畫派也都是以山水畫派而論,五代之後,凡畫論,絕大多數也都是水山畫論。時至今日,唯山水方為正宗應該早已過時,但在美好的山水畫面前,觀者似乎更能因藝術之美蕩去胸中塊壘,神遊天下。譚植桓的山水畫早已自成一格,構境瑰奇,筆墨縱放淋漓,蒼潤互補。熱心於社會活動,又經常參與雅集、寫生,相信經歷時間的磨練,他在藝術的道路上能走得更遠。

谷 雨